“天知、地知、你知、我知”,出自泉州这里

漫步于泉州古城的街头巷陌,总能探寻到兼具历史与文化的古建筑,它们或是曾经先贤所住直说,亦或是廉政德风的象征, 藏身于泉州旧馆驿巷内的董杨大宗祠即为其一。

闻名遐迩的董杨大宗祠,是泉州市级文物保护单位,还是全国仅有的董、杨联宗史迹,也是唯一一个两个姓氏联宗的宗祠。

01

500多年名祠 全国唯一联宗史迹

宗祠始建于明代天顺五年(1461年),是董杨道宾公祠堂原址。整体建筑承袭明清风格,每一处均精雕细琢。祠内正殿奉祀董仲舒公、杨震公、董杨道宾公,东龛供奉太一真人,西龛供奉杨延昭元帅。殿内雕梁画栋,金碧辉煌。

展开全文

清嘉庆和道光年间,董杨族人商定,以捐资和进主的形式,联合福州、漳州、泉州、台湾地区各地外房外支董、杨同姓,重建宗祠。清同治十二年(1873年),宗祠破土动工,5年后告竣。

1999年,海内外宗亲慷慨解囊,筹资约300万元重建宗祠。5年后,董杨大宗祠落成。

董、杨出自于姬姓,一脉相承,唐宋时期,两族交好。清光绪《重修旧馆杨氏宗祠记》记载:“泉郡旧馆杨氏宗祠,其先南宋世兴公由余杭(今杭州)入闽,本姓董。至君选公,以杨姓入仕,遂为董杨氏。”由此可见,泉州旧馆驿杨姓入闽始于南宋,始祖世兴公本姓董,从浙江杭州来担任泉州同安税吏,便定居晋江,后英年早逝。

原来,董世公去世后,儿子董君选由好友杨梦龄抚养长大,并以“杨”姓入仕,担任潮阳县尹。后来,子孙杨道会、杨道宾连登进士、榜眼,并入朝为官。杨道宾的儿子上奏朝廷,要求恢复董姓,明神宗御批曰:“既承久代,不准复姓,钦赐董杨公,仍以杨传嗣。”因此,便有了“董杨氏”之称,而董杨大宗祠见证了这段历史。

02

启迪后昆 勿忘祖德

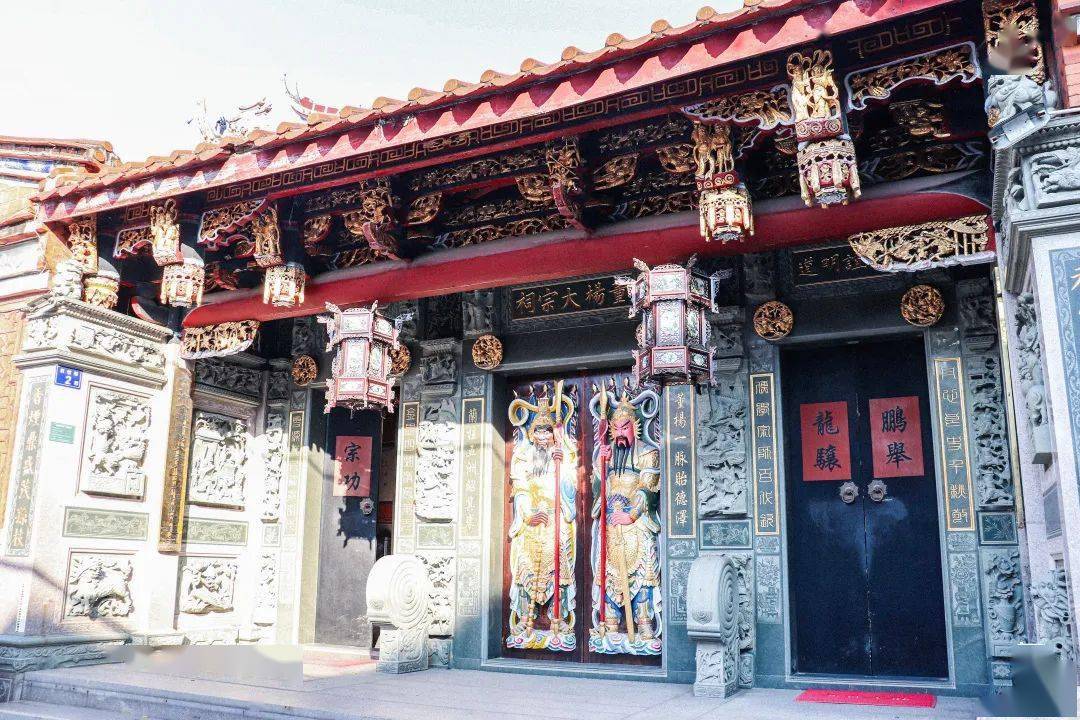

令人称奇的是,董杨大宗祠的大门并非像平常所见的为南北向,而是朝西打开,对于这种“开偏门”的特殊结构,董杨大宗祠委员会主任杨远芳先生解释称,这是一种延续旧祠风格的做法,在清光绪五年(l874年)曾任内阁中书的杨浚所撰的《重修旧馆杨氏宗祠记》中就载曰:“慕闲公构砌三厅面,面拱照墙,大门路东西向……”如今,这块碑记还嵌在祠内的回廊墙壁上。

董杨大宗祠承袭明清闽南古建筑风格,红砖亮瓦,大门做塌寿处理,开通三门。门路木作精美,对看堵上各有数幅青石浮雕,黑漆大门彩绘着双门神,中门前置有一对仿古石鼓,上有青石金字匾额“董杨大宗祠”,左右柱联则书着“董杨一脉遗德泽,兰桂五洲绍箕裘”,古色古香,令人赞叹。

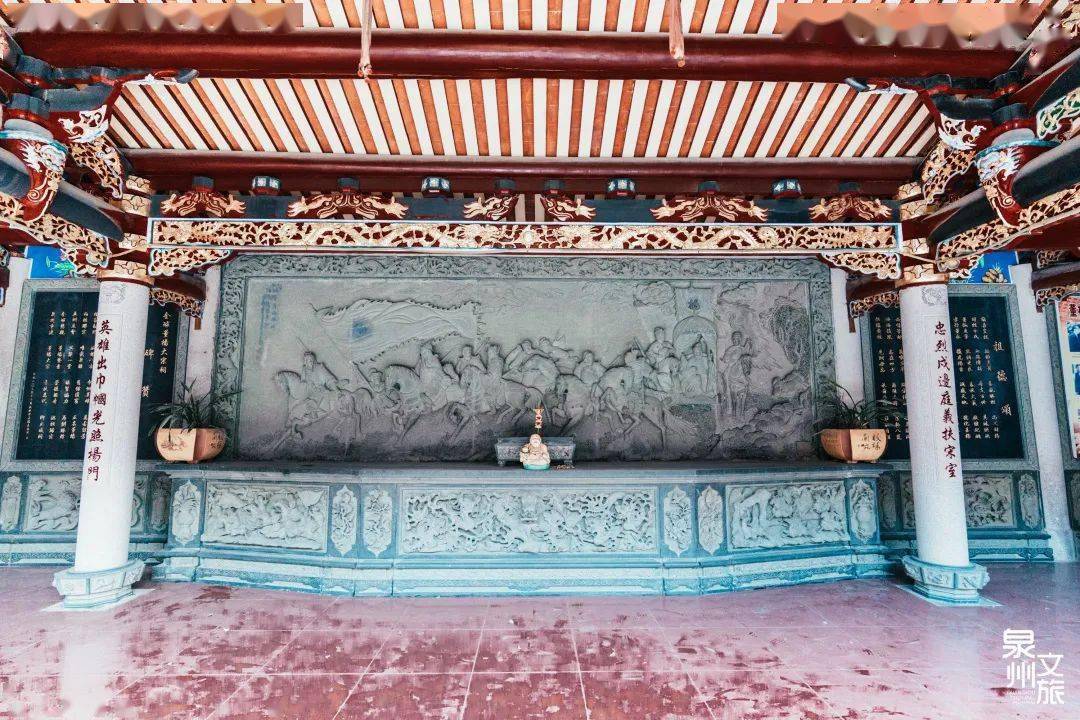

步入宗祠大殿,环视四周,只觉金光耀映,原来,不管是三架坐梁上的瓜筒,还是神龛、笼扇、托木、狮座等处的木雕,全都做了擂金处理,既显富贵又呈吉祥。殿前四条龙柱,昂然翻腾、刚柔相济,工艺均属上乘。

03

清白传家 “四知”美名扬

说到一句古话,相信大家都非常的熟悉,那就是“天知、地知、你知、我知”。

不过,“四知”的原话并不是这样,它的由来和一个古代廉政故事有关,故事的主人公便是东汉名臣杨震。他为官正直,不屈权贵,屡次上疏直言时政之弊。五十岁开始出仕,后来官至太尉。杨氏家族的堂号,“关西堂”、“四知堂”、“四知传芳”,就与他有关。

?宗祠内的楹联记录杨震“四知拒金”的故事

杨震出巡到山东,现在叫做巨野的一个地方,当时的县令叫做王密,他为了报答杨震的举荐之恩,他趁着夜晚,就带了十斤黄金到他(杨震)住处,准备送给杨震。杨震看到了非常生气,说“你不能这样做”,王密就说“现在是晚上,这里也没有别人,没人知道,不要紧的。”

杨震很生气,就怒斥他“你这样是做是不对的, 天知,神知,吾知,子知。怎么能说没人知道。”这就是大家说熟知的“四知”的故事。因为“四知拒金”的故事,后人称杨震为“杨四知”“四知太守”“四知先生”。

董杨联宗的背景复杂,它既贯穿有同祖的渊源,又时有兄弟情谊之美,深掘之下,俱是一个个动人的故事。倘若某天经过董杨大宗祠,不妨踏足于此,感受同祖联宗的独特文化吧。

⏰ 开放时间:9:00-18:00

? 宗祠地点:鲤城区旧馆驿巷2号

? 防疫须知:出行期间,请坚持科学佩戴口罩,勤洗手、常通风、不聚集,保持安全社交距离,养成良好卫生习惯。

文旅清风

作为海上丝绸之路起点城市和中国历史文化名城,泉州古城的老街旧巷,四处是唐宋风韵、风格独特的闽南建筑,这些古老建筑承载了泉州千年的文化,深藏着灿若繁星的历史名人故事。其中,不少历史名人同时也是当时有口皆碑的清官廉吏。

为此, 泉州文旅集团纪委(监察专员办)推出“文旅清风”栏目,整合推出泉州街巷及名人的清廉故事,和大家一起领略世遗泉州的独特魅力,感受廉洁、家风故事。

编辑 | none

摄影 | 小赖、小杨

审核 | 柠七

评论